Guerra, metronomo della società (Prima parte)

L’inizio della civiltà sociale è dovuto al fatto che tale stadio costituisce un vantaggio dal punto di vista militare ed il progresso è promosso dall’esame costante imposto dalla competizione militare [lett.]”, scrisse il giornalista inglese Walter Bagehot, nel suo libro “Physics and Politics”, del 1880. Anche se la spiegazione dell’esordio di una società è molto più complessa di quanto non traspaia da un’interpretazione puramente militare, la guerra può essere definita come “un qualsiasi conflitto tra gruppi rivali, condotto con la forza delle armi, o con altri mezzi, che ambisca ad essere riconosciuto un conflitto legale”. Conformemente a questa definizione, può esistere uno stato di guerra senza casi di violenza o rumore di armi. Rimangono esclusi, quindi, i disordini o gli atti di violenza individuali, mentre sono comprese le insurrezioni e le rivolte armate.

I combattimenti degli uomini primitivi possono essere considerati atti di guerra, se prodotti da un’intensa e strutturata attività di gruppo. Le collettività arcaiche hanno subito numerosi stadi di sviluppo, dalla semplice organizzazione sociale degli eschimesi, a quella più complessa e differenziata degli zulu o dei nativi americani, civiltà che, non disponendo di una forma di linguaggio scritta, si fondavano, per la trasmissione della conoscenza, sulla tradizione orale. La vita di quelle popolazioni era governata dalla consuetudine e, sia le relazioni sociali all’interno del gruppo che le tecniche con cui dovevano fronteggiare le necessità della sopravvivenza, venivano sanzionate dall’esperienza inalterata delle generazioni precedenti. Anche la guerra era condizionata dalle stesse norme consuetudinarie. Poiché erano quelle delle società statiche, statiche erano anche le tecniche e le armi di guerra, così come assente era qualsiasi forma di specializzazione delle funzioni. Ciascun membro del gruppo partecipava a tutte le attività collettive ed era inesistente una classe militare regolare e specifica, la cui unica funzione sarebbe dovuta essere quella di occuparsi della guerra. Non erano previste classi dominanti e strutture gerarchiche, né tanto meno mezzi per imporre ordini e disciplina.

Tra gli indiani d’America, ad esempio, i capi venivano scelti tra quei guerrieri che si erano particolarmente distinti per delle imprese individuali, cosicché il loro valore induceva gli altri a seguirli sul sentiero di guerra, anche se il loro incarico non era quello di comandanti, nel senso che noi diamo a questo termine. La mancanza di ogni principio di autorità “istituzionalmente” attribuita ebbe come conseguenza che essi non raggiunsero mai l’organizzazione tattica di un esercito. La forma di attacco consisteva nel tendere un agguato al nemico e colpirlo, preferibilmente a distanza, con armi da lancio. Non andarono mai oltre questa tecnica ed in pochissimi erano preparati ad impegnarsi in uno scontro di massa a viso aperto o nell’attacco a luoghi fortificati. Di solito, dopo che i due schieramenti opposti erano entrati in contatto, le battaglie si frammentavano in una serie di scaramucce individuali. Erano privi di una pianificazione razionale del combattimento, quale veniva concepita già a quei tempi dagli eserciti più civilizzati, dagli stati maggiori militari o dai corpi politici, nel senso che i piani di guerra si riducevano a ben poco oltre gli auspici tratti dal sogno premonitore di un capo, come avveniva tra i “Crow”, una tribù di lingua sioux, stanziata negli attuali Montana e Wyoming che, a causa delle scarsità delle riserve di cibo, era anche, e soprattutto, costituita da cacciatori, indispensabili per sfamare l’intera comunità. Le tribù non potevano permettersi di perdere, a cuor leggero, coloro che erano in grado di procacciare il sostentamento alimentare. Per questa ragione, anche se in battaglia le perdite umane erano di solito leggere, la morte di pochi uomini determinava normalmente l’abbandono della lotta. I Seneca, un altro ceppo di pellerossa dell’estremo nord America, unitisi ai britannici contro i coloni nella battaglia di Oriskany (1777), scapparono, disperati, portando con sé i feriti, dopo aver abbandonato sul terreno i corpi senza vita di trentatré guerrieri.

Le motivazioni per entrare in guerra, in epoca remota, erano molto simili a quelle di ogni altra etnia. Al fattore economico non era data grande importanza. Possedevano ben poco che potesse costituire una tentazione per l’aggressore, così come altrettanto insolite erano le dispute armate intraprese per conquistare territori o imporre il proprio dominio ad un altro popolo. La guerra veniva mossa o per la gloria del guerriero più eminente o per vendetta. Trasformazioni, nel modo di combattere, emersero quando mutarono le forme di organizzazione sociale, sia per innovazioni interne, sia come conseguenza di influenze di altre culture. Nel momento in cui tra gli Zulu, un gruppo etnico africano, che vive oggi, nella provincia di KwaZulu-Natal, in Sudafrica, venne introdotto il principio reale, esso coincise con l’emergere di un individuo che aveva sufficiente autorità per esercitare il comando. Le sue componenti militari, organizzate in reggimenti (impis) e guidate, nel tempo, da re potenti, come Chaka (1787-1828), spezzarono la barriera della consuetudine che impediva ogni mutamento e svilupparono un sistema di guerra intermedio, non più arcaico ma nemmeno completamente in linea con quello dei colonizzatori inglesi, presenti in quelle terre. Ma fu un segnale di forte cambiamento, poiché il forzato contatto, nato dalle cruenti azioni di rivolta contro gli europei, insegnò loro, e con successo, le tecniche belliche occidentali.

Tutto il mondo è paese, del resto. Gli indiani delle praterie americane, grazie ai “conquistadores” spagnoli divennero guerrieri a cavallo e grazie agli “yankees” conobbero la forza d’urto che l’uso delle armi poteva offrire loro. Comunque, anche se i Sioux di Toro Seduto riuscirono a battere le truppe organizzate del Generale Custer, nella Battaglia di Little Bighorn (1876), i nativi americani si accontentarono, fino alla fine della loro epopea, di tecniche di combattimento sempre rudimentali, a fronte di una strutturata e valida gestione tribale.

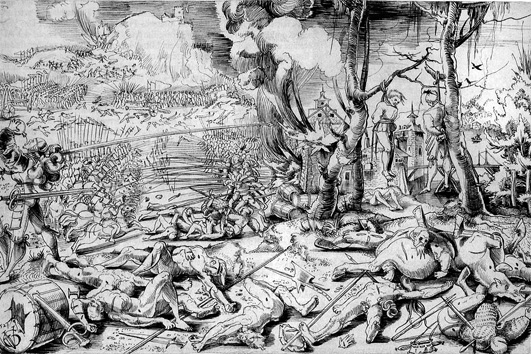

Nelle società civilizzate la guerra è una condizione che si distingue da ogni altro tipo di violenza, per il solo fatto di essere una forma comportamentale generalmente accettata dalla quasi totalità della comunità. I tumulti endemici del Medioevo, benché spesso considerati illegali dalle autorità ecclesiastiche e politiche, in quanto minaccia per l’integrità dell’organizzazione statale cristiana in Europa, erano di fatto operazioni di guerra vere e proprie. L’unità politica della cristianità, in gran parte largamente teorica, vedeva nello scontro armato, programmato e sistematico, l’unico metodo riconosciuto valido per dirimere le divergenze.

In epoca moderna, il modello prevalente di conflitto è, ovviamente, quello tra stati nazionali, che i pacifisti hanno da sempre denunciato come ingiusto o illegale. Il pensiero filosofico, si è da sempre misurato, anche se con scarso successo, con il problema della distinzione tra “guerre giuste” e “guerre ingiuste”, a seconda della valutazione morale delle cause. Con la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, taluni autori avevano inizialmente sostenuto che lo scontro armato tra stati sovrani doveva assolutamente essere giudicato illegittimo. L’unica azione militare possibile e legalmente accettabile, andava individuata in un’operazione internazionale di polizia, idonea a prevenire, o punire, l’aggressione. Le nazioni schierate al di fuori dell’ONU avevano, al contrario, affermato l’assoluta legittimità dell’intervento armato. Ma la teoria della guerra giusta è nata al servizio del potere ed è fatta per essere criticata.

“Personalmente”, ha scritto il filosofo newyorchese Michael Walzer, “non concordo con coloro che sostengono che la guerra sia soltanto l’estrema ratio. A ben vedere, infatti, che si dia un “estremo” è un’idea metafisica: l’estremo non si raggiunge mai. Si può sempre trovare un’altra giustificazione all’aggressore, si può sempre richiedere un altro incontro o inviare un’altra nota diplomatica”.

L’analisi sui termini di giustizia e di ingiustizia, ha sempre riempito i discorsi relativi alla guerra. Il modello realista, ad esempio, ha considerato la guerra un momento così particolare che, per uno stato di necessità, i principi morali della vita quotidiana vengono sospesi, dando valore al detto “Inter arma silent leges” (in tempo di guerra tacciono le leggi). In nome della difesa della propria vita e della conservazione della propria collettività, l’uomo riscopre i propri istinti primordiali e in lui prevale l’egoismo più bieco. Morale e legge, quindi, scompaiono.

“Se analizziamo meglio il nostro linguaggio”, ha aggiunto Walzer, “scopriamo che termini quali, massacro, crudeltà e atrocità esprimono giudizi morali a cui ci richiamiamo anche nell’accostarci alla guerra. Alcune teorie politiche muoiono e vanno in paradiso; altre muoiono e spero vadano all’inferno. Altre ancora hanno una lunga vita in questo mondo e, nella loro storia, sono molto spesso al servizio di quelli al potere”.

Un Generale prussiano, Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831), scrittore e famosissimo teorico militare, riteneva legittimo il ricorso alla forza soltanto quando tutte le alternative ragionevoli, che avessero avuto una qualche prospettiva di successo, fossero state esaurite. E’ questa, certamente, una visione particolarmente grossolana del problema. Ma dal momento che von Clausewitz, secondo il quale “la guerra è un atto di forza, all’impiego della quale non esistono limiti [lett.]”, ha influenzato per più di un secolo il pensiero politico militare, la sua importanza non può essere disconosciuta.

Egli, nel suo trattato di strategia militare “Della guerra”, pubblicato per la prima volta nel 1832, e mai completato a causa della morte, non esitò a bollare come “filantropici” quei codici morali “estrinseci” al conflitto, tanto da arrivare a dire che “mai si potrà introdurre un principio moderatore nell’essenza stessa della guerra, senza commettere una vera assurdità [lett.]”.

Secondo lui ogni atto, era ricondotto alla logica di un conflitto e l’aggressore doveva assolutamente farsi carico delle conseguenze derivate da quanto egli stesso aveva avviato.

Stampa questo post

Stampa questo post