Guerra, metronomo della società (Seconda ed ultima parte)

Di fatto, alcuni filosofi, come Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), o etnologi, come William James Perry (1887-1947), il fondatore della scuola dei “Diffusionisti”, hanno attribuito alla guerra ed alla civiltà sociale un’origine comune. Perry, in particolare, si rifece a talune popolazioni, ferme all’età della pietra, come gli eschimesi ad esempio, per suggerire che l’uomo primitivo era un soggetto pacifico, evidenziando che lo scontro armato aveva preso costantemente piede, man mano che l’uomo si era andato sempre più civilizzando. Partendo da questi concetti, è plausibile affermare che la guerra è un fatto innaturale e, come tale, deve essere eliminata dalla società. Se infatti l’uomo non è per sua natura un animale combattivo, è concepibile che si possa trovare un rimedio al male che da sempre affligge l’umanità.

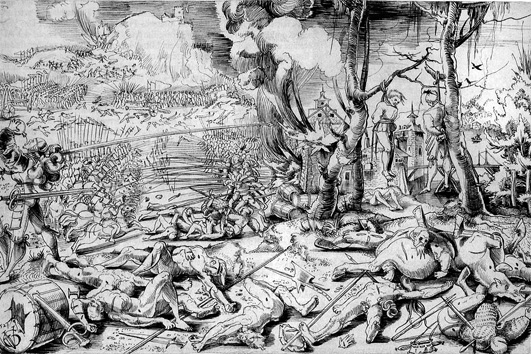

E’ pur vero che la maggior parte degli antropologi ha da sempre dissentito dall’opinione che l’uomo primitivo non conoscesse il conflitto. Le sue incursioni, alla ricerca di cibo e di una compagna, erano una vera e propria forma arcaica di combattimento. Le guerre esistevano già prima della nascita degli stati e, quindi, possono essere considerate una regressione alle barbarie. Il progresso sociale, politico, economico e culturale dell’uomo ha risentito, nel bene o nel male, dell’influenza e dell’urto del conflitto armato. Le guerre persiane salvarono l’Europa dalla tirannide asiatica. L’Impero Romano fu fondato sulle guerre e la guerre contribuirono alla sua distruzione. Guglielmo il Conquistatore, come dice il suo stesso nome, influenzò, in senso assoluto, la storia d’Inghilterra con le sue sanguinose vittorie. E’ un dato di fatto che, nel corso della storia, solo lotte cruente poterono offrire ciò che con altri sistemi fu impossibile ottenere. Il giudizio della guerra si fonda quindi non sul diritto, ma sulla forza, sulla tecnologia e non è mai un giudizio morale. Le armi sono prodotte della tecnica e gli eserciti riflettono la società da cui derivano. Quando hanno avuto luogo rivoluzioni sociali o industriali, quando il potere è passato da una classe economica ad un’altra, quando sono state scoperte nuove tecniche dell’amministrazione o della distribuzione, la guerra ne ha risentito immediatamente. Il ritmo sempre più accelerato delle scoperte scientifiche ha reso queste verità inconfutabili.

Il successo di una battaglia è sempre dipeso dalla facilità con cui i soldati si sono saputi adattare, con la loro organizzazione, le loro tattiche e la loro dottrina, all’uso di armi sempre più sofisticate. In passato, a causa soprattutto di un ottuso conservatorismo, implicito forse della professione stessa, le forze armate furono particolarmente lente nell’adottare armi e sistemi già disponibili. La resistenza ad introdurre perfezionamenti nelle tecniche belliche derivava dal militarismo che includeva tra l’altro una distorsione dei valori, ad opera di un’enfasi eccessiva, posta su elementi superficiali, delle tradizioni e, aspetto non trascurabile, sull’isolamento dei professionisti in uniforme nei confronti della società, nella sua eccezione più generale. Solo in epoche più recenti, la ricerca scientifica è stata accettata dalla categoria come una parte importante, se non fondamentale, della difesa. E di pari passo si è fatta strada la convinzione che le forze armate non possono rimanere isolate dal resto della comunità.

La tesi complementare, secondo cui la guerra esercita un’azione costante sulla forma della società, pone problemi molto controversi. Alcuni pensatori sono giunti alla conclusione che ogni forma bellica è forza costruttiva nel progresso sociale e tecnologico. L’economista tedesco Werner Sombart (1863-1941) sosteneva che ogni guerra aveva sempre favorito lo sviluppo del moderno sistema economico e quindi della società. Il cavaliere medioevale è stato il più antico esempio di specializzazione del lavoro; la genesi degli eserciti professionali ha sviluppato lo spirito di disciplina e lo spirito organizzativo, essenziali al moderno capitalismo; i costi della guerra hanno condotto all’espansione ed allo sviluppo del credito; la richiesta di prodotti standardizzati su larga scala, da parte degli eserciti moderni, ha reso necessaria l’introduzione delle tecniche della produzione di massa, nella lavorazione dei metalli e nelle industrie tessili. Il sociologo statunitense Lewis Mumford (1895-1990) asseriva che l’automobile doveva la propria fama e la propria diffusione alla guerra; che l’invenzione della polvere da sparo aveva stimolato la produzione dell’elemento fondamentale della civiltà moderna, cioè il ferro; che lo stesso cannone, non essendo altro che una macchina primitiva dotata di una sola camera di combustione, aveva ispirato l’invenzione del motore; che la figura dell’ingegnere militare era il prototipo del direttore d’industria e qualcosa di molto diverso dal semplice artigiano medioevale; che nell’esercito, infine, era stata elaborata la forma di organizzazione ideale per un sistema puramente meccanico di produzione industriale.

Folte schiere di autori si sono occupati delle virtù militari. Il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche (1844-1900), riteneva la guerra un’esperienza nobilitante per la società nel suo complesso. Un’opinione contraria la propose, nel suo saggio “Study of History”, lo storico inglese Arnold J. Toynbee (1889-1975) il quale, pur riconoscimento l’importanza delle virtù militari, asseriva che la guerra era stata “la causa immediata” del crollo di ogni passata civiltà. In molti hanno dimostrato che la guerra è una grande distruttrice, sia di materiali che di concezioni morali, scrivendo libri o articoli, ispirati dalle rivelazioni di numerosi scienziati sugli ordigni nucleari e sugli esiti devastanti di una guerra totale, richiamando in vita il tema di “Harmaghedon” e della distruzione dell’umanità.

Uno studio più particolareggiato degli effetti di una guerra nucleare sulla società è tracciato nel libro “War and Human Progress”, dello storico economista americano John Ulric Nef (1899-1988). L’autore ha voluto dimostrare che molte affermazioni della scuola “costruttiva” sui contributi dati dalla guerra alla società, sono illusori o esagerati, ribadendo che, non la guerra ma le “limitazioni” ad essa imposte, hanno condotto a progressi sociali e tecnici. Essa deve essere limitata in modi diversi, limitata nella durata, nello spazio o collocazione, nell’intensità o nel modo di combattere, negli effetti sulle popolazioni belligeranti o nell’obbiettivo cui si mira. E’ chiaro che il concetto di limitazione è diametralmente opposto a quello del carattere totale di una guerra. Del resto, così come la limitazione non può essere mai assoluta, anche la totalità di una guerra è un concetto relativo e non assoluto. Guerra totale, nel pieno senso termine, significa combattere con tutte le proprie risorse e con ogni genere di arma, senza limitazione alcuna tra quelle imposte da ragioni umanitarie o di opportunità. Quando si parla di guerra totale si intende un’approssimazione alla totalità, così come quando si parla di limitazioni alla guerra, si intende che il crescere di influenze civilizzatrici o l’incapacità di superare barriere fisiche, ha esercitato un freno sulla guerra, indebolendo i suoi effetti.

Alle aumentate capacità costruttive da parte dell’uomo, si è unito lo sviluppo, strettamente parallelo, del suo potere di distruzione. Similmente, la sempre maggiore capacità di devastazione si è accompagnata, determinandolo in qualche misura, al desiderio di imporre limitazioni alla guerra, in nome dell’umanità. Attraverso i secoli, le opposte tendenze, da un lato verso la totalità e dall’altro verso la restrizione, si sono alternate. Il Medioevo e l’Illuminismo furono dominati da una tendenza alla limitazione, mentre nel periodo della Riforma e della Rivoluzione Francese si ebbe una costante approssimazione alla totalità. Nell’Ottocento parve quasi che l’uomo si ponesse in posizione intermedia, dinnanzi alla scelta tra le due opposte vie. Il XX Secolo ha rivelato un movimento verso la guerra totale, ma è stato caratterizzato da sforzi più consapevoli per evitare, in senso assoluto, il ripetersi di un conflitto. L’invenzione della bomba atomica parve minacciare la civiltà e, di conseguenza, la vita stessa dell’uomo. Benché la scoperta dell’ordigno nucleare sia stato un incredibile passo in avanti sulla via del progresso, l’incapacità di trasferire il potere atomico da usi bellici ad usi pacifici, accentuò il pericolo sospeso, come la spada di Damocle, sul capo dell’umanità. I movimenti di pensiero per l’abolizione dell’arma nucleare acquistarono potentemente vigore. Scienziati e politici si convinsero che il terrore del nucleare avrebbe di per sé avuto un effetto dissuasivo naturale. Non fu così. La corsa alle armi nucleari è continuata e continua tuttora, nonostante gli sforzi per limitarla, di solo apparenti accordi diplomatici, iniziati già nel lontano 1969. I tentativi di conservare la pace attraverso l’arbitrato, il disarmo, le organizzazioni internazionali e la sicurezza collettiva, non hanno dato alcun esito. Solo la consapevolezza di una identica risposta ha finora mantenuto in equilibrio il sistema, non certamente la creazione del tanto citato “ombrello nucleare”. La conciliazione del terrore impedisce agli antagonismi tra stati di spingersi tanto in avanti, di intraprendere vie di non ritorno.

La discussione tenutasi in passato sul problema se la guerra fosse un prodotto della natura umana o dello sviluppo della civiltà, appare oggi solo di pura teoria ed eccessivamente semplicistica. Se si fosse riusciti ad elaborare un principio generale sulle cause della guerra, utilizzando magari le ricerche compiute in campi diversi e lontani, sarebbe rimasto ancora vivo il serio e reale problema di convincere gli uomini di stato ad applicare quella teoria a situazioni pratiche. Lo studio della guerra, della sua interazione con la società e delle incidenze, su di essa, degli sviluppi sociali e tecnici può, nonostante tutto, aiutare a meditare il modo più fruttuoso sui mezzi per il controllo o la limitazione dei conflitti, nell’utopistico tentativo di eliminare, pandemie a parte, il pericolo sempre incombente sull’uomo e sulla sua società.

Stampa questo post

Stampa questo post